L’empereur aveugle de Alphonse Daudet

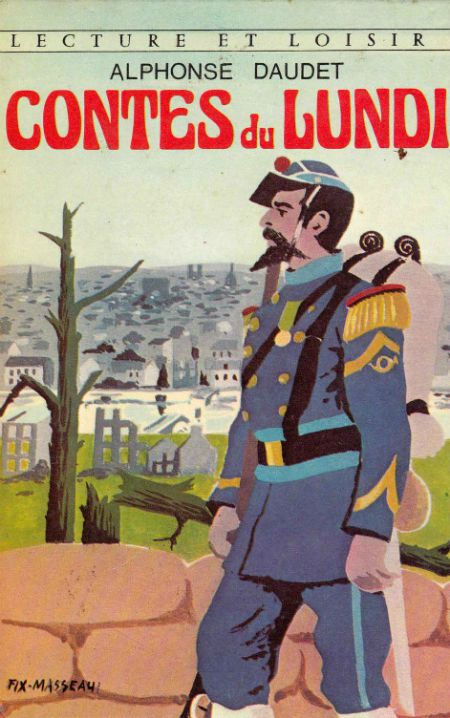

Les Contes du lundi est un recueil de nouvelles en trois parties de l'écrivain français Alphonse Daudet. Publié en 1873 aux éditions Alphonse Lemerre et inspiré des événements de la guerre franco-prussienne, il témoigne du goût de l'auteur pour les récits merveilleux. Voici le récit "L’empereur aveugle ou le voyage en Bavière à la recherche d’une tragédie japonaise" :

I. Monsieur le colonel de Sieboldt

"Au printemps de 1866, M. de Sieboldt, colonel bavarois au service de la Hollande, bien connu dans le monde scientifique par ses beaux ouvrages sur la flore japonaise, vint à Paris soumettre à l’empereur un vaste projet d’association internationale pour l’exploitation de ce merveilleux Nipon-Jepen-Japon (Empire-au- Lever-du-Soleil) qu’il avait habité pendant plus de trente ans. En attendant d’avoir une audience aux Tuileries, l’illustre voyageur – resté très Bavarois malgré son séjour au Japon – passait ses soirées dans une petite brasserie du faubourg Poissonnière, en compagnie d’une jeune demoiselle de Munich qui voyageait avec lui et qu’il présentait comme sa nièce. C’est là que je le rencontrai. La physionomie de ce grand vieux, ferme et droit sous ses soixante-douze ans, sa longue barbe blanche, son interminable houppelande, sa boutonnière enrubannée où toutes les académies des sciences avaient mis leurs couleurs, cet air étranger où il y a à la fois tant de timidité et de sans-gêne, faisait toujours retourner les têtes quand il entrait. Gravement le colonel s’asseyait, tirait de sa poche un gros radis noir ; puis la petite demoiselle qui l’accompagnait, toute Allemande dans sa jupe courte, son châle à franges, son petit chapeau de voyage, coupait ce radis en tranches minces à la mode du pays, le couvrait de sel, l’offrait à son ounclé ! », comme elle disait de sa petite voix de souris, et tous deux se mettaient à grignoter l’un en face de l’autre, tranquillement et simplement, sans paraître se douter qu’il pût y avoir le moindre ridicule à faire à Paris comme à Munich.

Vraiment c’était un couple original et sympathique, et nous eûmes bientôt fait de devenir grands amis. Le bonhomme, voyant le goût que je prenais à l’entendre parler du Japon, m’avait demandé de revoir son mémoire, et je m’étais empressé d’accepter autant par amitié pour ce vieux Sinbad que pour m’enfoncer plus avant dans l’étude du beau pays dont il m’avait communiqué l’amour. Ce travail de révision ne se fit pas sans peine. Tout le mémoire était écrit l’achat de sa grande collection. Mes observations finirent par le convaincre, et il partit en me promettant de m’envoyer, pour la peine que j’avais prise au fameux mémoire, une tragédie japonaise du XVIe siècle, intitulée l’Empereur aveugle, précieux chef-d’oeuvre absolument inconnu en Europe et qu’il avait traduit exprès pour son ami Meyerbeer. Le maître, quand il mourut, était en train d’écrire la musique des choeurs. C’est, comme vous voyez, un vrai cadeau que le brave homme voulait me faire.

Malheureusement, quelques jours après son départ, la guerre éclatait en Allemagne, et je n’entendis plus parler de ma tragédie. Les Prussiens ayant envahi le Wurtemberg et la Bavière, il était assez naturel que dans son émoi patriotique et le grand désarroi d’une invasion, le colonel eût oublié mon Empereur aveugle. Mais moi, j’y pensais plus que jamais ; et, ma foi ! un peu l’envie de ma tragédie japonaise, un peu la curiosité de voir de près ce que c’était que la guerre, l’invasion, – ô Dieu ! j’en ai maintenant toute l’horreur dans la mémoire, – je me décidai un beau matin à partir pour Munich.

dans le français bizarre que parlait M. de Sieboldt : « Si j’aurais des actionnaires..., si je réunirais des fonds... », et ces renversements de prononciation qui lui faisaient dire régulièrement « les grandes boîtes de l’Asie » pour « les grands poètes de l’Asie », et « le Chabon » pour « le Japon »... Joignez à cela des phrases de cinquante lignes, sans un point, sans une virgule, rien pour respirer, et cependant si bien classées dans la cervelle de l’auteur, qu’en ôter un seul mot lui paraissait impossible, et que s’il m’arrivait d’enlever une ligne d’un côté, il la transportait bien vite un peu plus loin... C’est égal ! ce diable d’homme était si intéressant avec son Chabon, que j’oubliais l’ennui du travail ; et lorsque la lettre d’audience arriva, le mémoire tenait à peu près sur ses pieds.

Pauvre vieux Sieboldt ! Je le vois encore s’en allant aux Tuileries, toutes ses croix sur la poitrine, dans ce bel habit de colonel rouge et or qu’il ne tirait de sa malle qu’aux grandes occasions. Quoiqu’il fit : « brum ! brum ! » tout le temps en redressant sa longue taille, au tremblement de son bras sur le mien, surtout à la pâleur insolite de son nez, un bon gros nez de savantasse, cramoisi par l’étude et la bière de Munich, je sentais combien il était ému... Le soir, quand je le revis, il triomphait : Napoléon III l’avait reçu entre deux portes, écouté pendant cinq minutes et congédié avec sa phrase favorite « Je verrai... je réfléchirai. » là-dessus, le naïf Japonais parlait déjà de louer le premier étage du Grand-Hôtel, d’écrire aux journaux, de lancer des prospectus. J’eus beaucoup de mal à lui faire comprendre que Sa Majesté serait peut-être longue à réfléchir, et qu’il ferait mieux, en attendant, de retourner à Munich, où la Chambre était justement en train de voter des fonds pour l’achat de sa grande collection. Mes observations finirent par le convaincre, et il partit en me promettant de m’envoyer, pour la peine que j’avais prise au fameux mémoire, une tragédie japonaise du XVIe siècle, intitulée l’Empereur aveugle, précieux chef-d’oeuvre absolument inconnu en Europe et qu’il avait traduit exprès pour son ami Meyerbeer. Le maître, quand il mourut, était en train d’écrire la musique des choeurs. C’est, comme vous voyez, un vrai cadeau que le brave homme voulait me faire.

Malheureusement, quelques jours après son départ, la guerre éclatait en Allemagne, et je n’entendis plus parler de ma tragédie. Les Prussiens ayant envahi le Wurtemberg et la Bavière, il était assez naturel que dans son émoi patriotique et le grand désarroi d’une invasion, le colonel eût oublié mon Empereur aveugle. Mais moi, j’y pensais plus que jamais ; et, ma foi ! un peu l’envie de ma tragédie japonaise, un peu la curiosité de voir de près ce que c’était que la guerre, l’invasion, – ô Dieu ! j’en ai maintenant toute l’horreur dans la mémoire, – je me décidai un beau matin à partir pour Munich." Lire la suite (courte) ici

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F26%2F420656%2F99317737_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F22%2F33%2F420656%2F99021268_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F16%2F420656%2F99180943_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F29%2F420656%2F99021210_o.jpg)